|

绿洲则是第三阶段的代表产品。相比于此前的两个阶段,到2019年下半年时Z世代的用户样本实际上已经有了超过5年的累计(以2014年第一批Z世代成年计算),市场经验也积累到了一个新的阶段。在这样环境下,一个以Z世代用户为基础的生态,即有核心用户、有配套的服务人群、设计语言、硬件配置的生态开始有成型的机会。 因此可以看到的是,这一阶段的产品从诞生伊始其核心里面就是非常直观且硬核的,比如绿洲的“清爽界面”、“兴趣垂直”;并且针对于用户的反馈,绿洲表现出来的反应速度很迅速——用微博CEO王高飞的话来说,就是“微博流量分配的机制没有让他们发的内容有那么多的曝光,在绿洲里他们会有更好的存在感”。

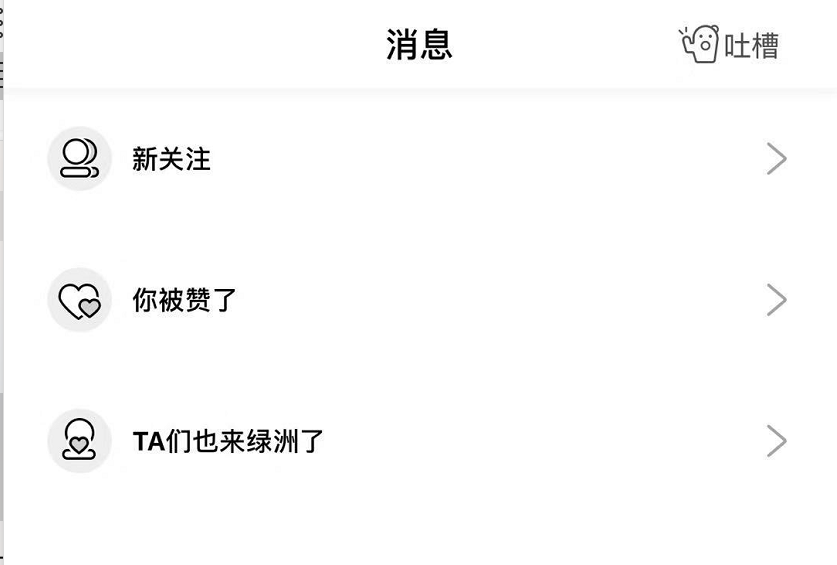

综上所述我们不难发现,造成Z世代在不同的社交网络中反复迁徙的真正原因在于,虽然即使进入Z世代“开发者/生产者—用户/消费者”的二元结构并没有发生改变,但实际上双方在参与度上与第一批互联网用户(比如70后、80后、千禧一代)有着很大区别:前者善于分享、善于制作,一定程度上帮助帮助产品方承担了运营、传播等职能,而后者更多固定在消费者的角色上。 这就决定了他们并不会对“需求被满足”特别感冒,甚至根据“科技三定律”的第一条(即任何在我出生时已经有的科技都是稀松平常的世界本来秩序的一部分)这种需求被满足在Z世代看来会变得理所当然——对于这样一群先天自带互联网基因的人群来说,或许他们重视的实际上是4个字:相辅相成。 因此当我们回看Z世代的社交网络大迁徙,试着去理性迁徙路线,会发现那些能够立足于Z世代,并逃离Z世代“快速迭代”定律的产品,往往也都包含着相辅相成的内核。 依旧以绿洲为例:从过往的社交领域的发展状况来看,双微牢牢主导格局,独立图片或视频社区一直没有取得成功。而无论微博还是微信朋友圈都逐渐媒体化和营销化,因此也逐渐丧失了“社交”色彩,最终造就了“新陌生人社交产品”做一个火一个——后期增长发力甚至爆雷——再次迁移回双微的困境。 绿洲最显著的变化则针对性地加强了“社交环节”,“通知”,分成了新粉丝、赞、使用绿洲的微博好友、评论四个模块,其中使用绿洲的微博好友为新增模块,四个模块中只有评论未折叠,按照时间顺序完整呈现。

而在这样简单的产品氛围里,几乎没有了太多运营干扰(至少是肉眼可见的运营引导),绿洲最终将会形成一个什么样的内容氛围,这个决定权就大量赋能给用户了。 当然这或许在微博时代就已经出现了小趋势。著名心理专家许川在接受记者采访时表示,泛******时代我们每天会浏览大量信息,很多人对社交产品尤其是******新闻“情有独钟”,这折射出一种现象:我们喜欢过多关注别人的生活。然而与之形成鲜明对比的是,我们又很少去曝露自己的生活——这或许来自于我们的内心惧怕“不被认可”。 “如果人们有机会将注意力放回到自身上,关注自我的生活,分享自我的生活,就可以注意到自我的价值,让我们的内心得到真正的充实。” “如果人们有机会将注意力放回到自身上,关注自我的生活,分享自我的生活,就可以注意到自我的价值,让我们的内心得到真正的充实。” 作者:指北君;公众号:互联网指北(ID:hlwzhibei),专注于互联网文化、营销、产品。 |

热门关键词: