|

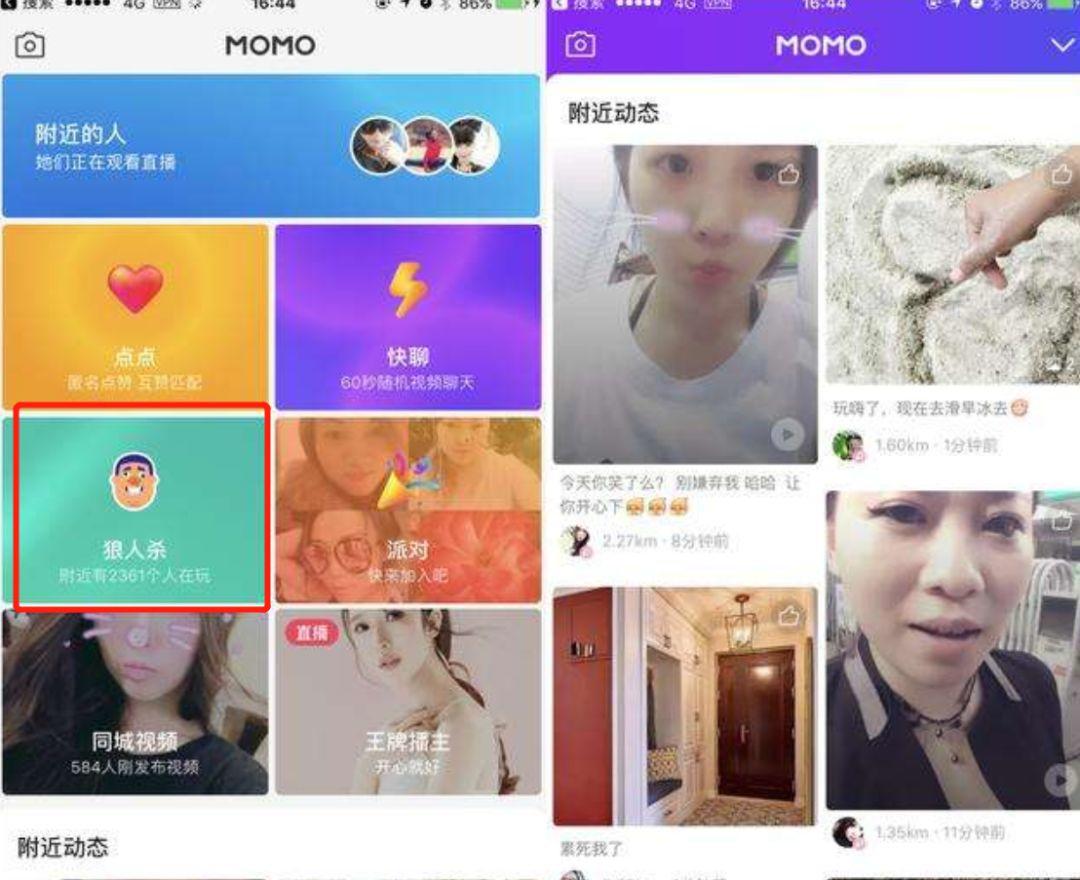

在这样的背景下,市场虽然对创业者以及新产品的接纳程度变高,但实际上对于新生事物的容错率也在相对变低,侧面要求新产品在上市之前需要拥有更高的完成度以及更完善的团队。 一方面,随着Z世代的成长并慢慢开始成为互联网的主要使用人群,强调个性与体验的他们捧红了一个个“小而美”的社交产品,让许多过去在投资方看来上很难成立的创立都得到了机会; 另一方面,社交产品过去一贯遵循的“慢慢积累样本容量再形成良好解决方案”思路,开始逐渐与Z世代自身“快速更迭”的特性不兼容,并具体体现在用户对运营、开发、设计成本的高需求,又拖垮了一个个“小而美”的社交产品。 当然这种情况的出现也很好理解。作为互联网时代的基础产业之一,社交产品大量承载了人们的日常生活,也自然会遇到更多的问题。但也正是这种对Z世代特性的高度集合,也让社交产品成为了一个很好的样本: 人们都期待着一款真正能够适应Z世代的社交产品诞生。因为在Z世代们社交网络迁徙路线的背后,或许正隐藏着解锁Z世代市场的真正密码,帮助人们破解Z世代门藏在心底的消费观、产品观。 第一大类是原生于Z世代的社交产品。这一类产品的定位和核心玩法,几乎都是通过阅读Z世代表现出来的需求、性格特征等等因素定制而成,并且可以根据实现形式可以进行再细分: 第二大类是兼容Z世代、或者在得到Z世代认同后开始进行针对性设计、运营、开发的社交产品。同时根据兼容方式的不同,这一类的Z世代社交产品也可以细分为两种: 第一阶段大概发生在2014年到2016年前后,探探、soul、积目等原生Z世代产品几乎都诞生于这一时期,并且有着相当明确的主题,即“陌生人社交”。 与此同时那些用户已经形成相对稳定人脉的社交产品,则陆续针对于“增加用户互动方式”进行了大的版本更新,比如陌陌在2017年上线了狼人杀功能,而前一年,微博则在版本大更新中放大了图片、视频在页面中的尺寸占比,并开始发力“同城”策略,基于LBS开始更多的本地化运营。

肉眼可见的是,无论是新产品还是成熟产品的改版,这些变化无一例外地指向了Z世代个性鲜明、乐于尝试的特性,产品方采取了一种主要靠近的方式针对性地打造了一个承载渠道,Z世代们也很给面的掌握了这些新功能的主动权——甚至有些产品显得有些用力过猛,比如QQ。如今当你打开QQ,使用附近的人功能是,你会发现除了普通的交友需求外几乎变成了一个语C扩列专区——这简直太Z世代了。

第二阶段大概发生在2017年到2019年上半年前后,子弹短信(聊天宝的前身)、知乎想法等主打社交功能的产品(子产品)都是在这一时期内上线年年中发生的顺风车事件为节点,这个高产时期的主题并没有像之前一个时期那样“向外探索”,而是进入了一种“集体反思”的状态,即对容冗杂、多余的“社交需求”开始整合。 例如大众点评,2018年7月大众点评宣布下线整改此前巨大争议的“大众点评展示好友去过餐厅”,并增加“移除粉丝”、“黑名单”等“反社交”功能;2018年年底,微信则下架了陌生人社交工具漂流瓶。 值得注意的是,上一阶段依靠“陌生人社交+”对固化的社交格局带来冲击的新产品们,在这一阶段开始出现爆雷现象。

可以这样说,能赢得Z时代用户的心就有未来。QuestMobile数据显示移动互联网上Z时代人群已有1.04亿,同比增长44.4%。微博在Z时代用户中的渗透率为50.1%,这也是微博孵化绿洲的坚实基础。 |

热门关键词: