|

我们喜欢过多关注别人的生活。然而与之形成鲜明对比的是,我们又很少去曝露自己的生活——这或许来自于我们的内心惧怕“不被认可”。 我们喜欢过多关注别人的生活。然而与之形成鲜明对比的是,我们又很少去曝露自己的生活——这或许来自于我们的内心惧怕“不被认可”。

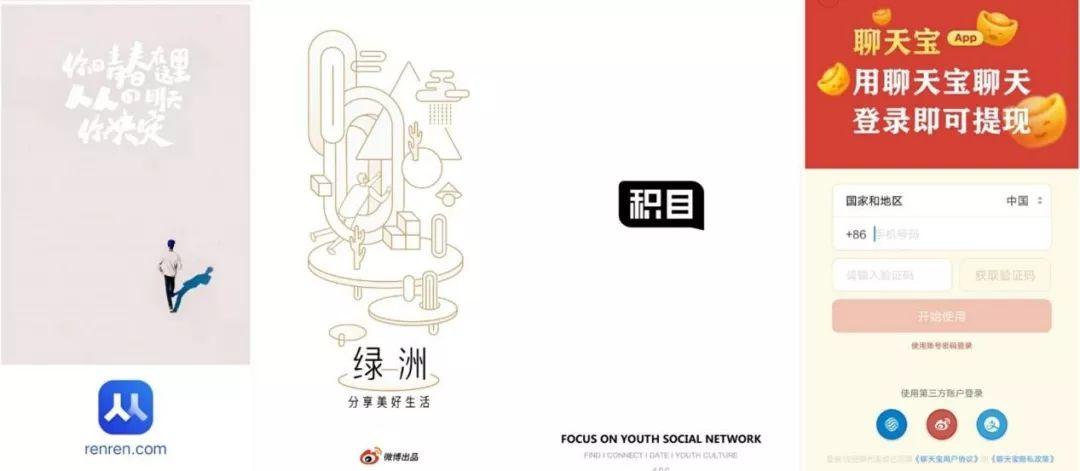

公布2019财年Q3季度的财报之后,许多人开始了对微博的新一轮唱衰,理由是增速放缓、天花板明显,再加上近几年来社交产品的增长总体表现上“乏善可陈”,让人们主动调低心理预期。 一方面从市场数据来看,目前社交领域内的格局的确已经相对固定,老牌劲旅们依旧保持着较高的竞技水准,新晋产品们并没有表现出能够挑战格局的能力。面对整个行业“红海市场”特征,近几年从业者们向“社交领域”发起的“冲击”几乎从未间断: 2019年1月,马桶MT、多闪、聊天宝三款社交产品同时发布,罗永浩感叹到“历史会记住这一天”; 2019年7月,映客以8500万美元的价格全资收购社交产品“积目”,原团队继续保持独立运营; 2019年10月,消失在人们视野中许久的人人网悄然在苹果AppStore,开屏画面显示着“重新出发”的字样…… 据媒体报道,微博推出的新社交产品绿洲即将完成内测,准备在本月底正式上线。而在此之前,绿洲总共经历了15个版本的迭代、平均每4天推出一个新的版本,其投入成本以及重视程度可见一斑。

总之按照比较公认的“趋势”定义,即任何新趋势的产生都无法通过某个单方面力量的推动来完成,而是各方面因素的契合下产生的合力,这一系列密集且坚定的动作,显然不会是创业者们头铁之下的一厢情愿,理论上还应该有一个隐藏在市场中的“X因素”在驱动着新趋势的推进。 从定义上看,Z世代泛指出生在1995年到2005年前后的人群。因此在许多从业者眼中,Z世代作为未来互联网的主力人群,是所有产品都必须要争取到的用户群。 只是重要性归重要性,Z世代复杂的用户群画像,让他们成为了一块非常诱人但同时也非常难以开发的流量洼地。 首先基于互联网技术诞生并发展、新兴产业大爆发等成长背景,被定义为Z世代的人群显现出了一些非常明显、且前所未有的集体性格特征,例如消费主义观念盛行、更强调体验和个性化定制、习惯于并乐于接受新鲜事物诞生——理论上这样的特性显然地鼓励新创意的诞生,也更容易让新产品获得冷启动的机会——事实上也已经有大量的新生产品,直接将自己的核心受众群对准了所谓的Z世代,比如B站。 甚至某种意义上,苹果这样的行业巨头也将目光瞄准了Z世代的成长趋势。比如在2015年美国人力资源研究机构Workplace Trends的调查中,即将步入职场的Z世代有71%的人希望拥有可穿戴设备,并带入未来的职场场景中,而就在几个月前(也就是2014年11月)苹果刚刚发布新的智能产品线Apple Watch。 与经历过从无到有、从线下到线上完整成长的千禧一代(也就是80后90后)不同,对于成长时期几乎与互联网高速发展时期吻合的Z世代,新生事物的诞生于变化是再正常不过的常态——产品的更新本就应该是快速的、注意力的分配本来就应该是多线程的、内容的取材本就应该是无边界的——他们能够快速接纳一款新产品,也可以快速对一款新产品失去耐心。 以屏幕使用时间的统计数据为例:虽然大部分Z世代平均每1小时就会看一下自己的社交媒体,理论上拥有着非常理想的产品使用粘性,但平均单屏注意力时长仅为8秒——而此前长期被斥责为没耐心的80后、90后人群的数据为12秒——并且就在有限的注意力里,一旦软件使用不够流畅,会有60%的Z世代选择进行卸载。 |

热门关键词: