|

由于传统制造业的流程比较封闭,在企业内部,可以通过产品生命周期管理(PLM,Product Lifecycle Management)工具贯穿设计和生产之间的过程,但要把工业设计独立出来,形成一个产业互联网平台,难度远远不是技术成熟可以解决的。 如果以数字孪生体来理解OnShape,它本质上就是希望把企业的设计功能专业化,形成一个独立的产业互联网平台。 当时微软纳德拉喊出了“移动为先,云为先”的口号,所谓云为先,其实就是帮助其他企业建立产业数字化平台,顺应产业数字化转型。 也正在这一年之后,阿里等公司开始大规模呼吁DT经济和******——其实这就是学美国。直到2018年,阿里的DT经济才一点点改成了数字经济。

我们再去看看市值会更有感觉。按照10年周期,对比全球企业的市值排名,在2000年左右的互联网泡沫期间,微软、思科、英特尔等6家科技企业占据了TOP 10,在2009年金融危机期间,仅剩下2家科技企业(包括中国移动)位列TOP 10。 值得关注的是,目前位于全球最高市值TOP 10的7家科技企业,都涉足了产业数字化,成为推动产业互联网发展的力量。 产业互联网的破壳点究竟何时会出现?目前尚不明确,但是我们可以从百度等转型产业智能化的公司数据回升中找到这个破壳时间点。 IDC报告便显示,2021年中国SaaS市场规模有望突破323亿元,2018-2021年年复合增长率预期将超过30%。未来五年,中国SaaS市场增速是传统套装软件的10倍。 在电子签名赛道,行业领跑者上上签电子签约在首届用户大会上也提出,2020将成为首个付费合同签署量突破100亿次的合同平台。也许这个100亿次就是破壳点的前奏。 从Simply Wall St的预测模型来看,百度在2021年左右开始利润会出现比较明显的回升。

广告收入当下是百度的主要收入,广告收入的特点就在于利润率相对较高,未来以AI为核心的产业智能化逐渐成为百度的重要业务支撑,因此这个破壳点或许就在2021年。 如果说1998年前后是中国PC互联网的引爆点,那么2014年则是中国移动互联网的引爆点,2025年则可能是中国产业互联网的引爆点。

今年年初IDC就发布报告预测称,中国到2025年将拥有全球最大的“数据圈”。根据IDC的数据报告,2018年,中国产生了大约7.6泽字节(ZB,1ZB约为1万亿GB)的数据,美国同年为6.9ZB。2025年,中国预计将产生48.6ZB,占全球27.8%;美国则预计为30.6ZB。 像德国这样的国家也在不断发布《数字化战略(2025)》和《高技术战略2025》等政策,所有的时间节点都在指向2025年。 Zoom是一家专注做多人远程视频通讯的初创公司,从华裔工程师袁征(Eric Yuan)2011年创办开始,很快就脱颖而出成为独角兽,2019年4月纳斯达克成功上市。

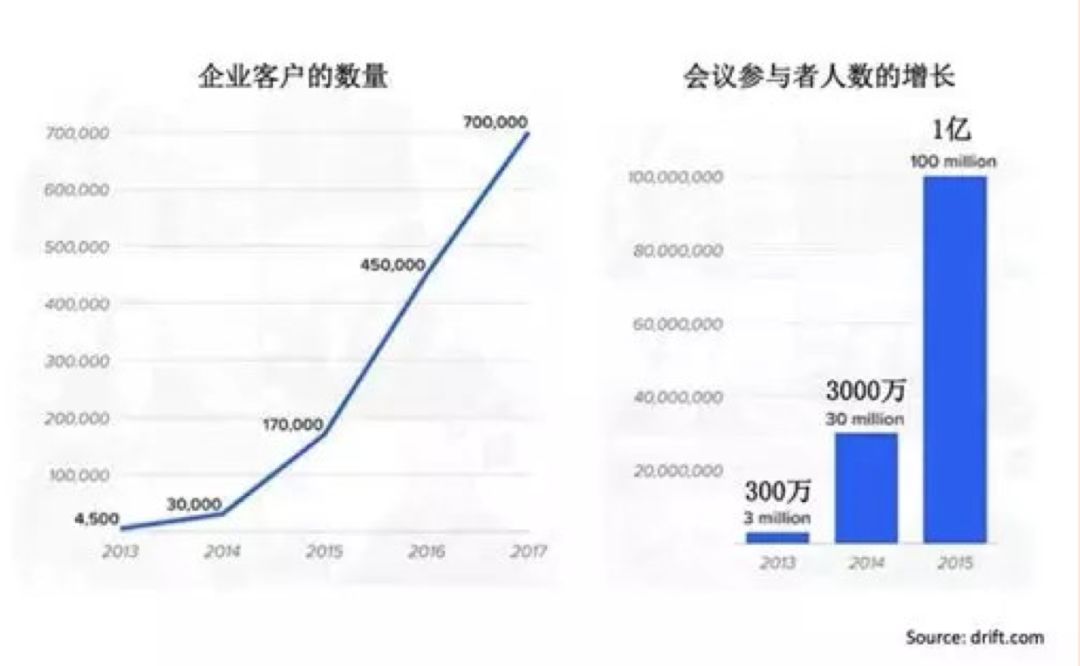

Zoom的引爆点是2015年。这一年它的会议参与人数增长到1亿,企业用户达到17万。从2015年开始,在1亿会议参与者的网络效应下,Zoom不断增长,画出了漂亮的增长曲线。 目前Zoom客户拥有70万商业用户,其中年度付费超过10万美元的不到4%,但是Zoom还是受到全球投资者的认可,市值已经坐稳190亿美元,就是因为他是用户价值更高、网络效应更强的ToB平台。 微信刚推出时,还有米聊、Line等国内外一众对手。当微信用户突破1亿后,这些对手都逐步消失在人们的视线亿用户数带来的网络效应,就是微信的引爆点。 |

热门关键词: