|

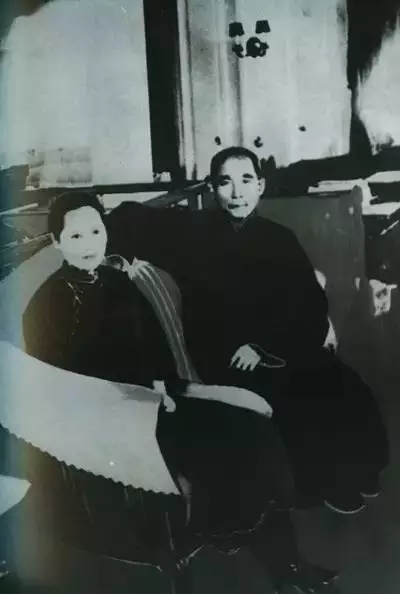

央视网消息:他少年求学于檀岛,为救国弃医从政,一生颠沛,但凭一颗赤子之心,“天下为公”之信念,终帝制而起共和。 吾辈即以中国改革发展为己任,虽石烂海枯,而此身尚存,此心不死。既不可以失败而灰心,亦不能以困难而缩步,精神贯注,猛力向前。应付世界发展之潮流,合乎善长恶消之天理。则终有最后成功之一日! 孙中山发表《北上宣言》,随后偕夫人宋庆龄乘永丰舰北上。途中,在回答外界所传他将作大总统时,孙中山说:“中国一日没有完全独立,我便一日不情愿做总统。”

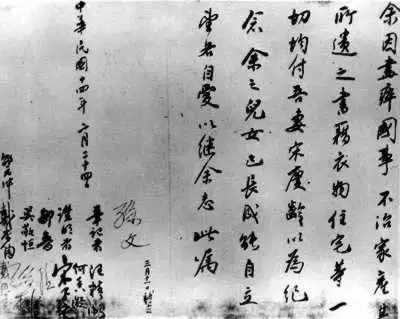

1924年的最后一天,孙中山抱病来到北京。朔风凛冽的北京街头站满了欢迎的群众,人数达十万之多。在车站,孙中山发表简短的谈话,他说:“此来不是为争地位,不是为争权力,是特来与诸君救国的。” 孙中山入京后,被医生诊断为肝癌,癌细胞已扩散。他每天都要接受化疗,病情也每天向外界公告。随着孙中山的病情日趋恶化,国民党人商议预备遗嘱,遗嘱共有三份:《总理遗嘱》《致苏联遗书》和《家事遗嘱》。3月11日晚9时,孙中山自知病危,召集同志和家属来到床前,轻声对他们说:“现在要分别了,拿前日预备的字来,到签字的时候了。”汪精卫取过遗嘱,宋庆龄扶孙中山的手签名。宋庆龄泪流满面,在场者无不唏嘘涕泪。

余因尽瘁国事,不治家产。其所遗之书籍、衣物、住宅等,一切均付吾妻宋庆龄,以为纪念。余之儿女,已长成,能自立,望各自爱,以继余志。此嘱!孙文

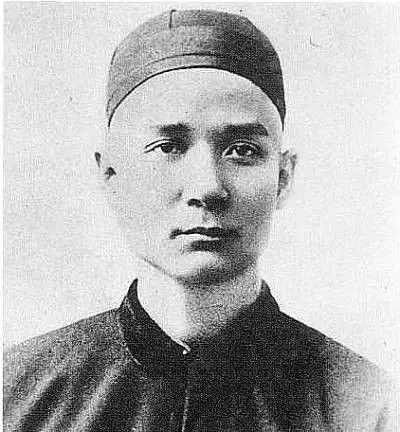

濒临南海的珠江口外伶仃洋的西岸,北距广州72公里的地方,在峰峦起伏的槟榔山脚下,潺潺长流的兰溪河畔,有70多户毗连的房舍,这就是广东省香山县翠亨村。村西南,有一间四米宽、九米长的旧砖房。1866年11月12日晨,孙中山在这里诞生了。

孙中山乳名帝象。因家境贫困没有钱交学费, 帝象到了九岁才入了本村冯氏宗祠内的私塾读书。放学后,还要帮家里下地插秧、锄草、放牛。他光着脚穿着条破裤,跟父亲一起在田间劳动,“打禾之类,皆所擅长”。 小帝象喜欢竞技性的游戏,如踢毽、跳田鸡、量棒(看谁把棒打得远)、劈甘蔗(看谁砍断得长)等。又喜泅水,游在水中,轻快如蛙,“村中儿童,皆不能及”。他曾对人说:“少年时候我喜欢游水,我的游泳技术不算好,但我敢于游到很深很远的地方。”“有一次游到半途,感到疲累,游不动了,怎么办呢?泳术不精,不能停止划动,否则就会沉下去。于是仍然拼命地向岸边游去,终于上岸了。” 在村塾里,帝象修习的课文有《三字经》、《千字文》、《幼学故事琼林》以及“四书”“五经”等。帝象记忆力很强,老师指定的背诵部分,从未因背诵不出,被罚跪打板。 有一天,在读《大学》这门课时,这位塾师领读了两遍,就叫学生背诵,不作任何讲解。中山站起来对老师说:“读的这书一点不懂,有什么意思?”他的话触怒了王老师,罚他背书。孙中山依他把书背诵完了后接着又说:“老师,我们对书中的道理一点也弄不明白,什么大学之道,在明明德,还是请您讲解给我们听吧!”

教师拿起戒尺训斥他说:“怎么,你不尊重经训吗?”他说:“不是,我是说,不懂书中的意义,为什么天天总是这样无意识地念呢?”教师不听他的申辩,说:“你是反对圣贤之教!”顿时,教室的气氛紧张起来,学伴们担心他会遭到板笞。但他还是坚持自己的要求:“我到学堂里来,是要先生教我读书的,而我现在不懂我读的书,先生应启发我们,把书中的意思讲明白!”。 教师见他坚持自己的要求,也知道他素日勤学,如用威吓的办法对付他,会招致难堪。于是,把态度缓和下来,叫大家翻开书,用他那令人乏味古板的声调讲解起来。 这种陈旧的教学内容和方法是极束缚少年思想的。后来,孙中山对这种教学制度和内容批判说:“中国政体专制已久,士人束发受书后,所诵习者,不外四书五经及其笺注之文字,然其中有不合于奉令承教一味服从之义者,则任意删节,或曲为解说,以养成其盲从之性。” 1879年,孙中山提出,想到檀香山投奔经商的哥哥孙眉。在他的再三苦求下,父亲终于同意了。这年的5月2日,孙中山由母亲杨氏携带着,由水路经澳门赴檀香山。 1879年9月,孙中山转入当地意奥兰尼男子中学读书,他是以孙帝朱的名字入学的。所学科目有西方政治学说、自然科学、圣经、英语等。

课余时间,他还进修中文。他爱读华盛顿、林肯等人的传记。据同窗唐雄追述:“孙公在檀读英文时,而中文根底颇深,西文课余有暇,常不喜与同学游戏,自坐一隅,辄读古文,吟哦不绝,有时笔之于纸,文成毁之,不知所书为何。且为人沉默寡言,不苟言笑,好读史乘,对于华盛顿、林肯诸伟人勋业,尤深景仰,因为喜欢读西方传记,故英文进步甚速。”

当时,有一位广东顺德人叫杜南,由美国驻粤领事邀请到檀香山教授当地美国政府人员学华文粤语,还设立夜学,便于华侨子弟习读中文。孙中山也报名参加,并与杜南过从甚密。“晚上回家,温习功课后,他还是勤读中国书。”他的国学基础因以长进。 孙中山在檀香山接触了西式教育,新鲜的学科,灵活的教法,齐整的座次,严明的校纪,都深深地印在这位来自东方的一个制度陈朽、风气循旧的国家的少年的脑海之中,使他逐渐产生了改良祖国的念头:“至檀香山,就傅西校,见其教法之善,远胜吾乡。故每课暇,辄与同国同学诸人,相谈衷曲,而改良祖国,拯救同群之愿,于是乎生。” |

热门关键词: